星空体育注册:何余华:出土文献中言语学史的多维图景

来源:星空体育注册 发布时间:2026-01-03 16:21:05星空app体育:

作者系国家社科基金冷门绝学研讨专项“出土文献所见古代言语学史资料的收拾与研讨”担任人、郑州大学中华汉字文明研讨中心副教授

我国言语学史是研讨我国言语学发生开展前史的一门科学,其研讨规模包含我国各个前史时期的言语学、言语文字方针、言语学家及其经典著作。百余年来,出土文献的很多出现为从头审视我国古代言语学的发生开展供给了新要害,提醒了许多传世文献未见的文本形状与前史细节。系统收拾出土资料,不光可以为该范畴供给多维度新证,也能够有力拓宽研讨的广度与深度。

既有的我国古代言语学史研讨多依托传世文献,对甲骨金文、书籍帛书等出土资料的使用尚不系统。事实上,这些出土文献与传世文献能构成有力互补,不只能深化咱们对先秦两汉言语学中心出题的了解,为其供给要害实证,更能从源头上让咱们更完好地勾勒其演化头绪。

先秦教育传统是古代言语学孕育老练的土壤。《汉书·艺文志》记载“古者八岁入小学”,考古资料与传世文献互证标明,至迟在西周前期,已有“小学”“大学”的教育体制。殷墟甲骨已见“大学”刻辞,西周金文中“小学”作为教育场所屡次出现,如大盂鼎铭“余唯即朕小学”。《周礼》记载保氏“教之六书”,阐明文字教育已成为童蒙教育的重要内容。唐代颜师古注《汉书》称“小学,谓文字之学也”,标志着其从教育实践开展为学术系统。出土文献还弥补了传世文献记载的缺少,如信阳长台关楚简“教学三岁,教言三岁”的记载,显现先秦教育中“书”(文字书写)与“言”(言语外交)侧重,与《国语》中“择言以教之”相照应,表现了前期对言语运用才能的注重。

史官准则对言语学鼓起具有极端严重作用。西周金文显现史官担任“授王命书”,参加王权运作。《史籀篇》是我国前史上最早的童蒙识字讲义,但作者向来存疑。王国维曾提出“史籀”可能为“太史籀书”的省称,意谓“太史吟诵文书”。有必要留意一下的是,西周遤鼎铭文中出现“史留授王命书”的记载,经陈佩芬、李学勤等考定,“史留”即周宣王时期的太史籀。该定论与《说文解字·叙》所载内容相吻合,不只证明“史籀”确有其人,更为从头审视先秦文字教育与职官准则供给了要害依据,极大增强了传世文献记载的可信度。

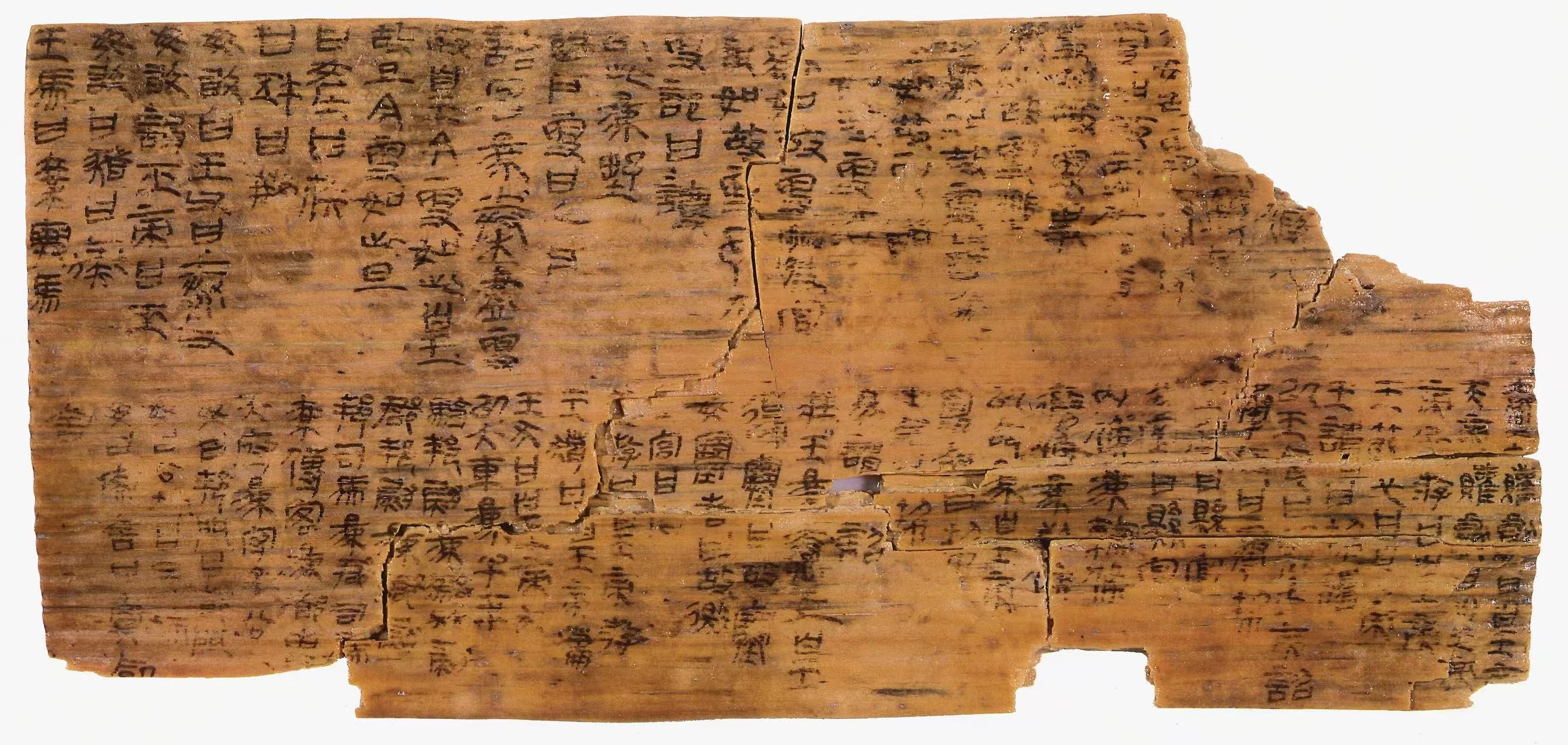

秦汉书籍如睡虎地秦简《内史杂》、张家山汉简《史律》进一步提醒史官世袭培育机制,如“非史子毋敢学学室”“史、卜子年十七岁学”,标明文字常识与书写技艺经过“畴官”世袭得以传承。《史律》内容与《说文解字》“讽籀书九千字乃得为史”相印证,表现了秦汉时期文字查核的准则化,推进言语学从实践向学术转型。在这一准则布景下,底层官吏的文字练习成为前期言语学实践的重要组成部分。睡虎地秦简《为吏之道》收拾者估测其为吏员识字讲义,内容交融品德训诫与行政用语,表现了秦代吏教中文字学习与事务标准紧密结合。里耶秦简、居延汉简及敦煌汉简中的很多习字简,多见文书抄写、律令条目与字书习写,生动展示出底层书吏的书写练习,与史官培育系一致起构成前期言语学传承的准则化途径。

历代言语文字方针既是言语学开展的外在动力,其方针内在与施行作用也是古代言语学史研讨的重要目标。传世文献对历代言语方针的记载大多简略笼统,而新出书籍资料保存了方针原文的抄写本,经过对用字特征和语用规则的系统分析,能够提醒出这些方针的施行方法和实践作用,从而为调查古代言语管理供给直接依据。

秦“书同文”作为我国语文方针史上的里程碑,传统观点多以为其间心为推广小篆一致文字。但是,里耶秦简8—461号木方的发现提醒出该方针包含正字形、正用字与正用语等多方面内容。在字形标准上,如木方规则“故今更如此皇”,要求将“皇”字上部一致为“白”形,防止“”与“辠”(罪)同构发生负面联想。在用字标准方面,如条款“酉如故,更酒”,约好保存“酉”表明地支义,而新造“酒”字专指酒义,表现形义分工的明晰化。在用语一致层面,如规则“毋敢曰豬,曰彘”,明晰以秦当地言词“彘”替代其他方言词。据《方言》所载,“彘”属关西秦地用语,此举旨在将秦方言词推广为通用语。此外,比照秦一致前后书籍,还可发现更多未明载于木方却显着受方针影响的标准内容,如{树}(栽种)义原多用“

![]()

学术界对秦代“书同文”方针的实践成效存有争议,质疑首要集中于两方面:一是以为秦代虽以小篆为标准字体,但日常日子中隶书更为通行,因此方针并未真实执行;二是以为即便在“书同文”推广后,用字仍较为紊乱,缺少有用标准,成效有限。但是,从里耶秦简8—461木方及一致前后秦书籍的用字比照来看,“书同文”的详细规则对其时用字习气发生深远影响,大都内容得到实在推广,标准作用显著。

以往学术界关于新莽时期语文方针的知道首要是依据《说文解字·叙》的记载:“及亡新居摄,使大司空甄丰等校文书之部,自以为应制造,颇改定古文。时有六书”,而出土新莽书籍进一步提醒出详细字词的标准,如在职官称号、地名以及计量单位等方面的系统性改动,包含“石”改为“斛”、“钱”改作“泉”、“七”写作“桼”、“四”写作“亖”、“卌”改作“四十”等,均为王莽改制所推广的语文办法。这些见于底层行政文书的详细用例,与《说文解字》所载比方古文、奇字等书体变革相照应,一起反映出王莽时期语文变革的多维相貌。由此可见,秦汉时期的语文方针在本质上是一种政治管理东西,秦代经过“书同文”来建构文明认同,新莽则依托“古文”变革重塑其政治合法性。

传统言语文字学经典著作的成书与撒播进程,往往笼罩在前史的迷雾中。出土文献的不断发现逐渐提醒出这些经典的层累构成与杂乱演化,它们不只保存了失传已久的前期文本形状,更明晰地展示出从初编、定型到后世传抄、改编、整合与弥补的完好进程,为整理古代言语学史供给第一手资料。

例如,《苍颉篇》作为我国字书的雏形,是秦代“书同文”方针的重要产品。据《汉书·艺文志》记载,其本来由李斯《苍颉》、赵高《爰历》、胡毋敬《博学》三篇构成,至汉初由邻居书师兼并改编为55章,每章60字,仍沿用旧名,后于唐宋间亡佚。新出书籍资料明晰提醒出汉代《苍颉篇》存在两大版别系统:一为保存较多秦本原貌的整合前的四言本,以阜阳汉简和北大汉简为代表,二者的文本差异也反映出文献前期的多元形状;另一为邻居书师整合后的七言本及其当地抄本,如居延旧简三棱觚、英藏本、水泉子本、流沙简S2994、敦煌汉简四棱觚及敦煌M639等。这些资料生动展示了《苍颉篇》文献杂乱的改编和撒播进程。

相同,《急就篇》作为西汉史游所编、撒播相对完好的小学经典,其版别流变也因出土文献而日益明晰。传世本首要有三十一章本(多见于书家临本)和三十四章本(多见于后世注本)。出土文献则供给了更原始、多样的版别序列,如居延汉简残本、敦煌汉简残本、东汉砖刻残本、东汉墓砖残字、魏刻古文残字、晋人书纸本、吐鲁番真书古注本、吐鲁番真书白文本等,为追溯其撒播与文本演化供给了重要头绪。张传官《〈急就篇〉新证》根据这些资料指出:历代章草写本均属三十一章系统,是为史游所编原貌;而出土资料证明,今本第七、第三十三、第三十四等章实为后人别离弥补。由此可见,出土文献不只能补传世之缺,更能明晰出现经典文本在撒播进程中的增改痕迹。

出土文献中还能发现现已失传的佚籍残卷和稀见语料,再现失传的文本原貌,供给审视言语学史传统认知的新资料。比方,名实联系是先秦言语哲学的中心出题,诸子对此多有分析,如老子的“无名”、孔子的“正名”、墨子的“名实巧合”及荀子的“约好俗成”等理论。马王堆汉墓帛书《经法》《经》《称》《道原》四篇(即《汉书·艺文志》所载《黄帝四经》)的出土,为这一思维供给了战国至汉初的实践经验。其间,《经法·论》理解精确地提出“三名”之说:“一曰正名,位乃安;二曰倚名,法乃乱;三曰强主灭,乃无名。三名察则事有应矣。”该论说将名实问题直接置于政治管理结构中,证明了名实理论在其时政治实践中的详细使用。与传世文献侧重笼统思辨比较,帛书内容凸显了名实论的政治导向。正如张显成指出的,这批“最早的地下出土名实论说文献”,为咱们研讨我国言语学史和我国哲学史供给了极端名贵的资料。再如,阜阳汉简《万物》作为前期本草常识类编,记载了很多药物、器物与动植物的称号及特性。其编列编制与释词方法反映了汉代名物分类与界说的根本方法,是“名物训诂”的前期实践,也表现了雅学传统的发端形状。

作为广义的出土文献,敦煌文书也是研讨古代言语学史的一座瑰宝。其间不只保存了一批失传已久的古代字书,如《字样》残卷、《正名要录》《时要字样》《玉篇抄》《籯金》以及童蒙识字读物《千字文》《百家姓》《开蒙要训》等,也保存了一大批《切韵》系韵书、音义类写本和很多中古近代汉语语音资料,还有训诂词汇类佚籍《字宝》《俗务要名林》等,关于研讨音韵学史以及口语词、俗语词的收集收拾具有极端严重意义。

出土文献为咱们从头发现古代言语学的发生和开展前史供给了多维视角。它不只是传世典籍的宝贵弥补,更以出土之实证,深化了咱们对言语学来源与开展的认知。这批“地下之新资料”继续推进着我国言语学史研讨走向纵深,为构建我国言语学自主常识系统夯实了前史根基。

,星空体育登录